다함께 게시판

>

>

- 초대 커뮤니티 >

- 다함께 게시판

| 김용택 시인의 어머니 | 이응도 목사 | 2012-05-13 | |||

|

|||||

|

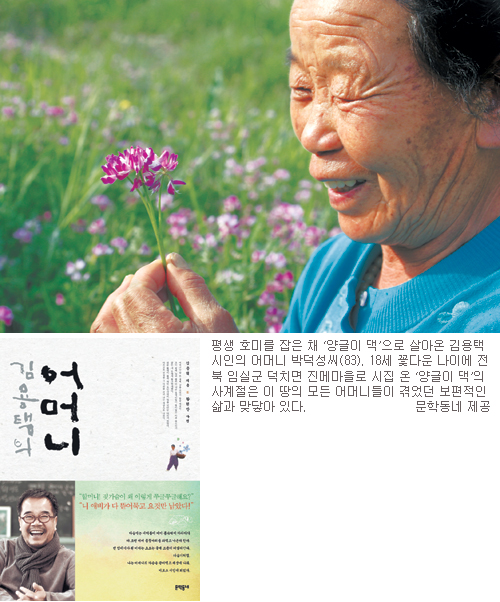

김용택의 어머니 - 양글이 댁의 四季

어느 날 학교 기성회비를 내지 않아 집으로 돌려보내진 고등학생 김용택. 내일 꼭 내겠노라, 한 번만 봐달라는 말도 못한 숙맥 아들은 평일 대낮에 순창에서 진메마을까지 14㎞를 터덜터덜 걸어 집으로 돌아온다. 멀리 어머니와 아버지가 보리를 베고 있는 모습이 보인다. 베어놓은 보리를 밟지 않으려고 조심스럽게 밭으로 내려가 어머니를 불렀을 때, 어머니는 놀란 표정으로 무슨 일이냐고 묻는다. 용택은 맨땅을 발로 차며 기성회비 이야기를 꺼낸다. 어머니는 머리에 쓴 수건을 벗어 옷의 먼지를 툴툴 털면서 "가자"하며 앞장 서 걷는다. 집으로 들어온 어머니는 보리 한 줌을 들고 구구구구 닭을 불러들인다. 닭들이 보리알을 따라 닭장으로 들어가자 어머니는 망태에 닭을 잡아넣은 뒤 장에 내다 판다. 한데 어떡하나. 닭 판돈은 기성회비와 아들의 차비에 빠듯이 들어맞고, 어머니는 집으로 돌아갈 차비가 없다. "어매는 어치고 헐라고?" "나는 걸어갈란다." 어머니는 빈 망태를 멘 채 땀을 뻘뻘 흘리며 "차 간다. 어서 가거라"라고 손을 흔들었다. "나는 돈을 꼭 쥔 주먹을 흔들었다. 어머니가 나를 바라보았다. 눈물이 앞을 가렸다. 먼지 낀 유리창이 더 흐려 보였다. 앞 의자 뒤에 얼굴을 묻고 어깨를 들먹이며 나는 울었다. 아무 말도 하지 않고 보리만 베던 아버지 모습이 눈물 속에 어른거렸다. 눈물을 훔치고 고개를 들어 차 뒤꽁무니를 바라보았다. 어머니가 뽀얀 먼지 속에서 자갈을 잘못 디뎠는지 몸이 비틀거렸다. 아! 어머니. 나는 돈을 꼭 쥐었다. 점심을 굶은 어머니는 뙤약볕이 내리쬐는 시오리 신작로를 또 걸어야 한다."(54쪽)  섬진강 다슬기는 인근에서도 유명하다. 어머니는 동네 여자들과 밤마다 징검다리에서 미역을 감으며 다슬기를 잡았다. 다슬기는 제 어미를 파먹으며 나온다고 한다. 다슬기를 까먹다가 끄트머리까지 다 먹으면 서캐만한 작은 새끼 다슬기들이 씹히곤 한다. 어머니는 마을에서도 다슬기 국을 잘 끓이기로 소문이 자자했다. 반찬거리가 없는 날, 어머니는 솥에 물을 붓고 아궁이에 불을 간단하게 지펴놓은 뒤 얼른 징검다리로 달려가 다슬기를 잡았다. 다슬기 국을 땀 흘리며 먹는 것도 여름을 잘 지내는 방법 중 하나였다. 아버지가 간이 좋지 않아 일찍 돌아가셨지만 다슬기는 물론이거니와 산골짜기 논에 가서 돌미나리를 캐다가 아버지 밥상에 올렸다. 거의 하루도 거르지 않고 그렇게 아버지가 돌아가실 때까지 8년 동안 어머니는 다슬기 국을 끓이셨다. "인간이 인간을 어떻게 대해야 하는가를 어머님은 다슬기 국을 통해 우리에게 가르쳐주셨다. 다슬기를 잡은 소쿠리를 들고 어둑한 강 길을 종종걸음 치시는 모습이 지금도 눈에 선하다. 아버님은 돌아가시기 전에 어머님과 자식에게 이렇게 말씀하셨다. '나랑 사니라고 애 많이 썼구만. 사는 일이 금방이네. 사는 것이 바람 같은 것이여. 사는 일이 풀잎에 이는 바람이구만."(91쪽)  진메마을의 감은 거의 먹감이다. 재래종 중에서도 자생적인 토종감이다. 먹감은 열리기도 많이 열린다. 붉게 익어갈수록 감 한쪽에 먹빛이 들어가는데 그래서 먹감이라고 부른다. 어머니도 긴 장대 끝에 자루 모양의 '감방'을 달아매고 감을 땄다. 하루 종일 딴 감을 방에 쏟아 놓으면 동네 아낙들이 품앗이로 감을 깎는다. 감을 깎아 처마 밑이나 헛간에 매달려 놓으면 가을햇살과 건조한 날씨로 꼬독꼬독 마른다. 하지만 한 자리에 그토록 오래 앉아 감을 깎곤 하던 어머니에게 친구는 따로 없었을까. 어느덧 그 자신도 환갑을 훌쩍 넘은 시인은 여전히 그게 궁금하다. 지친 어머니의 등은 과연 누가 다독거려 주었을까. "어머니의 친구는 누구였을까. 살면서 속이 썩고, 하늘을 찌르는 분노가 어머니에겐들 왜 없었을까. 땅을 치며, 통곡하고 싶은 일이 왜 없었을까. 그럴 때마다 어머니는 어디다가 화풀이하고 무엇을 잡고 사정하며 어떻게 그 순간을 이겨냈을까. 어느 날 어머니가 들에 가셔서 해 저물 때까지 오지 않았다. 달빛 아래 어디선가 호미 소리가 들렸다. 밭 끝 저쪽에 어머니가 부지런히 밭을 매고 있었다. 몸짓이 격렬해 보였다. 어머니는 그렇게 화를 땅에다가 풀었을 것이다. 아! 어머니. 어머니의 친구는 누구였을까."(139쪽)  옛날엔 겨울이 되면 유독 손과 발이 잘 텄다. 지금이야 로션이다 스킨이다 하는 화장품이 넘쳐나지만 학교에서 용의검사라도 하는 날이면 물을 뜨겁게 덥혀 쩍쩍 갈라진 손등의 새까만 때를 벗겨내곤 했다. 손등이 터서 쓰리면 소년 용택은 어머니에게 쪼르르 달려가곤 했다. 어머니는 젖을 꼭 짜서 발라주었다. 젖꼭지 가까이에 손바닥을 대면 쪼르륵 쪼르륵 짜 주었다. 그 새하얀 젖을 손등에 발랐다. 그러면 잠깐은 쓰렸지만 손은 금방 보드라워졌다. 어머니의 젖은 또 눈에 티가 들어갔을 때나 눈이 아플 때도 쓰였다. 이웃집 사촌누님들도 이따금 그렇게 어머니 젖을 크림 대신 쓰곤 했다. "요즘 아이들은 손이 트지 않을 뿐더러 설사 손이 트더라도 절대 어머니의 젖을 바르지 않을 것이고, 또 눈이 아프더라도 안약 대신 쓰지 않을 것이다. 분유로 아이들을 키워서 젖이 나오지도 않겠지만 말이다. 때가 시커멓게 낀 손등이 갈라져 빨갛게 드러난 그 속살에 하얀 젖이 한두 방울 떨어져 쓰리던 지난날의 기억은 이제 전설처럼 돼버렸다."(214쪽) 이제 귀가 멀어 자식들이 건네는 이야기조차 제대로 들리지 않는 어머니(83). 보청기를 해드리겠다는 자식들의 말에 어머니는 고개를 젓는다. "아니다, 늙으면 세상 소리 다 들을 필요 없다." 아들은 문득 묻는다. "지금 소원은요?" "없다. 자식들 고생 안 시키고, 안 아프고 그냥 바람처럼 훌쩍 떠났으면 좋겠다."

|

|||||

댓글 0